お知らせ・新着情報

第92回「未来の公共空間の謎に迫る!~みんなでつくるオープンスペース~」開催レポート

2023.05.08レポートサイエンスカフェ@ふくおか

4月21日に第92回目となるサイエンスカフェ@ふくおかがオンラインで開催されました。

第92回のテーマは、「未来の公共空間の謎に迫る!~みんなでつくるオープンスペース~」です!

身近な存在である公園や広場など、小さい子どもから高齢の方々まで、何気ない日常の中に溶け込んでいるオープンスペース。実は、そうしたまちの公共空間はみんなでつくるという大きな転換点にあります。

まちに関わる人みんなでつくるこれからのまちのオープンスペースとは?未来の公共空間の謎に迫りました。

今回の講師は、九州大学大学院芸術工学研究院の高取 千佳(たかとり ちか)先生です!

【高取先生プロフィール】

博士(工学・東京大学)。専門は景観生態学、都市計画。天神・中州地区での社会包摂に向けた公共空間の形成、那珂川における公民学連携など、持続可能で豊かな自然・生活環境の再生に向けた研究・実践活動に取り組む。

そんな高取先生は、広島カープのファン(=カープ女子)であり、ソフトバンク戦があるときはカープを応援してしまうくらい地元愛に溢れていますが、福岡も大好きなまちの1つだそうです!

公園の役割とは?

みなさんは、「みどり」といえば何をイメージしますか?

街路樹や農園、そして公園といった身近なものを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

そんな「公園」は、どんな目的をもって生まれ、どのように変化してきたのでしょうか?

実は、公園は比較的新しいシステムで、都市の近代化を目的として明治政府が作り出したものなんだそうです。江戸時代には公園というものはなく、社寺境内地や橋詰広場、河岸などといった場所が憩いや楽しみを提供する「『共』有の庭」として機能していたと考えられています。明治維新後、世界各国に追いつけ・追い越せと意気込んでいた明治政府は、1873(明治6)年に寺社地などを「公園」に指定・公有地化していきました。仲見世などの営利活動を認めることで、そこで得られた利益の一部を政府に還元させ、明治政府の懐も潤すといった一石二鳥的な施策でもあったようです。

その後、第二次世界大戦以降に全国の都市化が進むにつれて公園が拡充されていきましたが、1990年代には、「守り」の姿勢で拡充されてきた公園の在り方を見直し、多様化・高機能化させる質の整備が行われることとなりました。

2017年には公園整備の方針が転換され、行政と住民、企業やNPOなどの地域に関わる人々が一体となって、みんなで個性を整備する公園へと大きな変化を遂げつつあります。

明治維新から現代にかけて、その在り方を変化させてきた公園。これからはどのように変化を遂げていくのでしょうか?わたしたちは、その変化にどのように関わっていくことができるのでしょうか?

SDGsウェディングケーキモデルって・・・?

なんだかハッピーで美味しそうな名前ですが、スウェーデンの首都・ストックホルムにあるレジリエンス研究所の所長が考案した、“SDGsの概念”を表す構造モデルのことで、各目標同士の関係性をつかむうえで重要な役割を果たしているのだそう。

このモデルは、生物圏(BIOSPHERE)、社会圏(SOCIETY)、経済圏(ECOLOGY)の3つの階層によって構成されており、これらを上手く機能させることにより、はじめて持続可能な開発が実現できるという考え方を示しています。高取先生はこの発想に着目して、那珂川流域でとあるプロジェクトを進めているそうです。

那珂川でのプロジェクト① 学びのプロジェクト

「川が氾濫したらどうしたらいいの?」「安全に川と付き合う方法は?」「那珂川って歴史的にどんな場所だったのか?」

身近な存在でもある川との付き合い方や、水害が発生したときの対応、その川の歴史的背景など、意外と大人でも知らないことは沢山ありますよね。

高取先生は、持続可能な社会の基盤は「環境(BIOSPEHRE)」にあるといった観点から、自治体や地域住民の協力のもと、那珂川流域に住んでいる未来を担う子供たちや、大橋キャンパスに通う大学生に、川辺での体験学習などを通して那珂川流域について知ってもらい、どんな未来にしていきたいかを考えてもらうための学びの場を設けたそうです。 この取り組みは、小学生や自治協議会、NPOなどの団体が一つになって、那珂川の未来を考える「那珂川子ども会議in塩原」を立ち上げ、次の取り組みへつながっていくこととなったそうです。

那珂川でのプロジェクト② 那珂川みらい会議

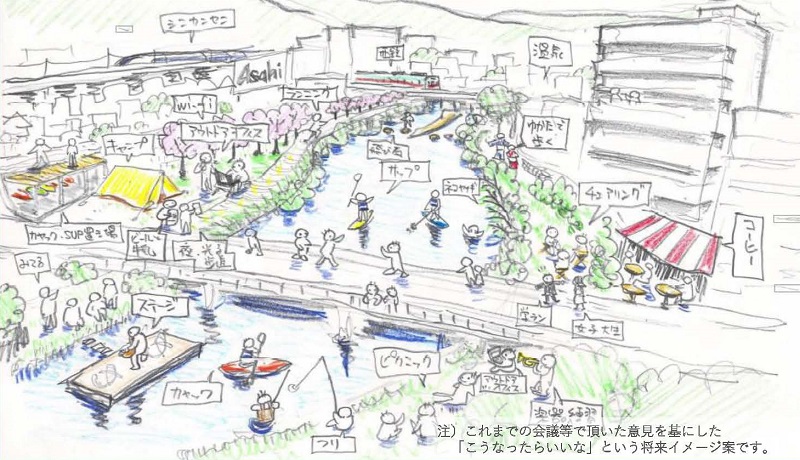

「『みどり』を介にしたネットワークを形成し、人と人を繋ぐことで、どのような新しいアイデアや提案が生み出されるのか」というテーマのもと、2021年から公×民×学の共創の場として、流域の企業や小学校の教員、県職員、NPO職員など、幅広いジャンルの方が参画する那珂川みらい会議を立ち上げ、那珂川流域の理想の姿や活用方法についてアイデアを出し合い、そこで出たアイデアは補助金等を活用するなどして実行に移したそうです。

放棄竹林の竹資材を活用した休憩スペースの設置や、みずべ花壇設置プロジェクト、おもてなしの庭プロジェクトなど、水辺や身近なスペースを楽しむ空間に変える取り組みを地域に見える形で展開していくことで、地域の方からも継続を願う声があがっているのだとか。

みんなの思いを実現させるため、小さなことでもまずはやってみるという姿。そのマインドと実行力は本当に素晴らしいものだと思います。このような那珂川を媒介にした活動は、人々のコミュニケーションを円滑にし、新たな出会いを生むきっかけになるなど、関係性をより強めていることがわかりました。

コアな人物の重要性-連携の輪を広げるには?-

いかなる取り組みも、はじめは中心となる人物の存在が非常に大きな役割を担っている、と高取先生は言います。地域への思い入れが強い方、水辺に興味関心が強い方と一緒に動いていくことで、「なんだか楽しそう」、「私も考えてみようかな」、「一緒にやってみたい」といった声が徐々に集まり、小さな輪から大きな輪へと育っていくのだそう。

小さなことでもまずは試してみて、その取り組みの様子を見える化にして、少しずつ味方を増やしていくことが大切なんですね。

より魅力的なまちとは?

こうした活動を通じて作ってきた流域の人々との関係性を、地域経済への循環(=ECONOMY)に繋げていくため、オープンスペースはどのようにあるべきなのでしょうか?

従前、まちの評価指標は、どれくらい人が訪れたか、イベントがどれほど開催されたかといった定量的なもので、人々が密集した空間を「賑わっているまち」と位置づけがちでした。しかし、コロナ禍以降はほどよい空間・時間で思い思いの時間を過ごせる「公園」のような場所(オープン)を求める声が多くなり、そこで過ごす時間に価値が見出され、長期的な経済効果をもたらすと考えられるようになったそうです。

実際に、那珂川の河川敷にブースやイベントを出店するなど、低密な空間によって得られる体験による満足度の変化についての実証実験を行った際、参加者へのアンケート調査では高い満足感を得られたとの回答があったそう。時代の変化に伴い、これからのまちづくりの評価指標の在り方も大きな転換期を迎えているようですね。

これまでは、行政が策定した都市計画に基づいて作られた公共空間の中、可能な範囲内で個々のニーズを叶え、その場を活用したり、楽しんだりすることが一般的でした。しかし、これからは多様化するニーズをくみ取り、ボトムアップの計画プロセスを位置付けていくことが公共空間の作り方として、より大事なことではないかと高取先生は語りました。

地域に住む人々、働く人々、企業、学校など、その地域に関わる人みんなで未来について考え、動いていくことが、より魅力的な地域社会をつくっていくことにつながるのではないでしょうか。

【参考リンク】

◎高取千佳先生 研究者情報

https://hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp/search/details/K007386/index.html

◎那珂川みらい会議

https://nakagawamiraikaigi.wixsite.com/fukuoka

◎SDGsウェディングケーキモデル

https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-the-sdgs-wedding-cake.html