お知らせ・新着情報

第95回「肺の謎に迫る!~シミュレーションから形作りを解き明かす~」開催レポート

2023.08.18レポートサイエンスカフェ@ふくおか

2023年8月4日(金)に第95回目となるサイエンスカフェ@ふくおかをBIZCOLIさんの素敵な空間をお借りして開催しました。

平日の夜開催でしたが、夏休み期間ということもあり、幅広い年齢の方々にご参加いただきました!

◆講師紹介

今回の講師は、九州大学大学院医学研究院系統解剖学分野の今村寿子助教です。

先生は、農学部を卒業し、製薬会社に勤務した後で復学してから、数理生物学の研究を続け、現在の研究テーマである形態形成に辿り着きました。

様々な形態形成の過程をコンピューターシミュレーションで再現できることが難しくもあり、面白いところでもあると語っておりました。

講師の今村寿子先生(右)

【第一部】

・形態形成とは?

まず、はじめに先生の研究テーマである形態形成について説明いただきました。

先生の研究では、生き物のかたちはどのように作られるのか?特徴的な形を安定的に生み出すメカニズムは何か?という謎を、

コンピューターシミュレーションを使って調べていくとのこと。

これまで手掛けた先生の研究内容4点を例に出し、説明していただきました。

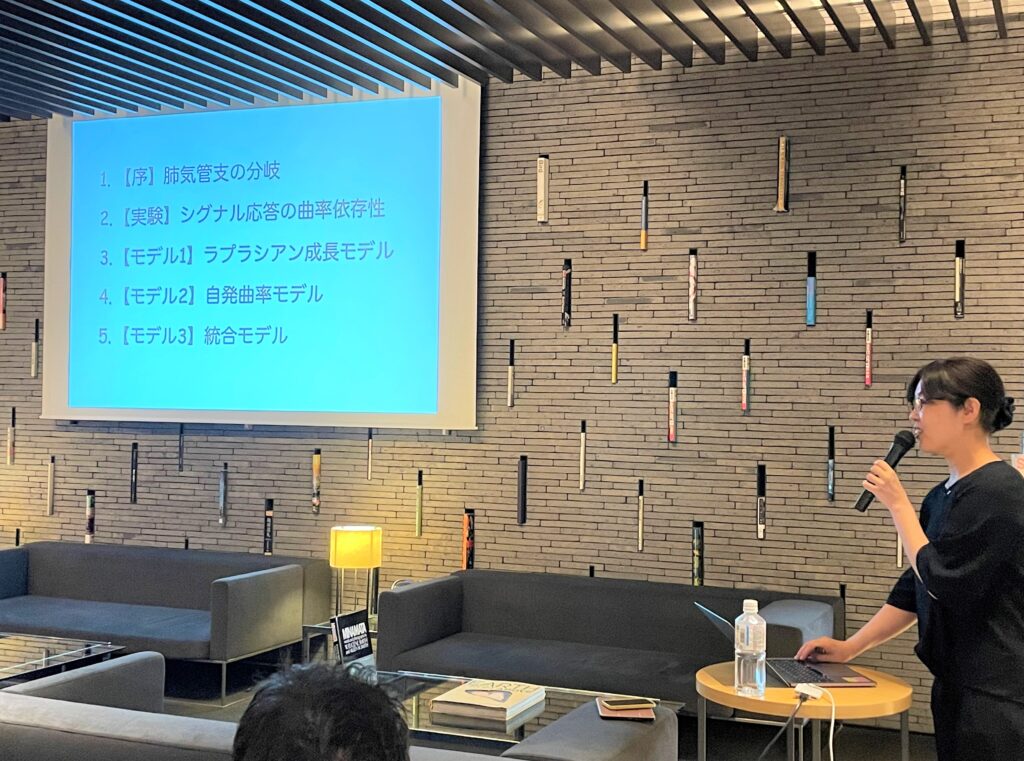

・肺のコンピューターシミュレーションについて

先生は、肺は秩序だった分岐構造を示しており、肺には全体構造を制御する仕組みがあるのではないか?と考え、コンピューターシミュレーションで仮説を立てながら、研究を通して謎に迫っているとのこと。特に、気管支の構造の特徴として、近位側(上のほう)は太く長いのに対して、遠位側(肺胞のほう)は細く短いという階層性があるのはなぜか?という疑問について考えていきました。

【序】肺気管支の分岐について

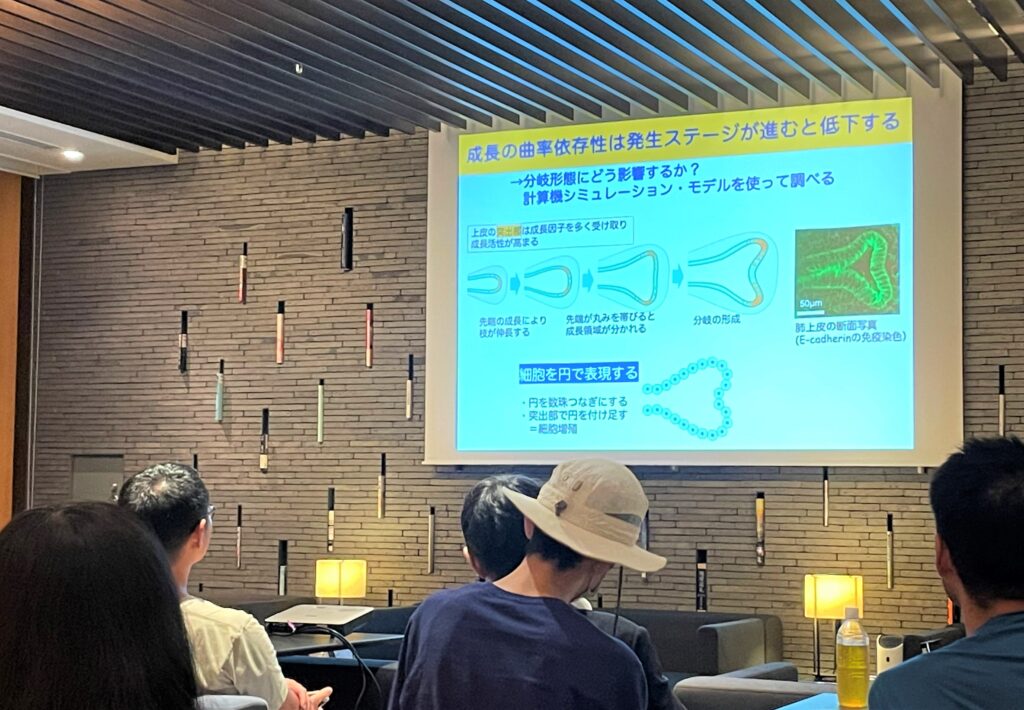

肺上皮の伸長・分岐メカニズムについて、上皮の突出部は成長活性が高いことが分かっています。つまり、枝状の上皮の先端は成長しやすいということになりますから、枝は伸びていく傾向にあります。そして、先端が丸みを帯びはじめると成長領域が分かれていき、分岐が形成されます。このように「突出した部分がより成長しやすい」ことは、ラプラシアン成長と呼ばれ、これまでの物理学研究から分岐構造を生じることが知られています(例:雪の結晶など)。

ところで、突出している度合いのことを曲率と言いますので、ラプラシアン成長は「曲率依存的な成長」と言い換えることができます。

【実験】シグナル応答の曲率依存性について

伸長と分岐はどのように制御されるか?について、伸長と分岐を生み出している成長活性の曲率依存性を調べる実験を行いました。肺上皮の成長活性の分布を調べてみると、実際に上皮の突出部(曲率の高い部分)で成長活性が高いことが確認できました。また、分岐形成が始まる初期の上皮は、曲率の高いところで成長活性が非常に高いのに対し、分岐形成が進んだあとの上皮は、成長活性がほぼ均一になっていました。つまり、肺の形成過程が進んでいくにつれて、成長の曲率依存性が低下することがわかりました。

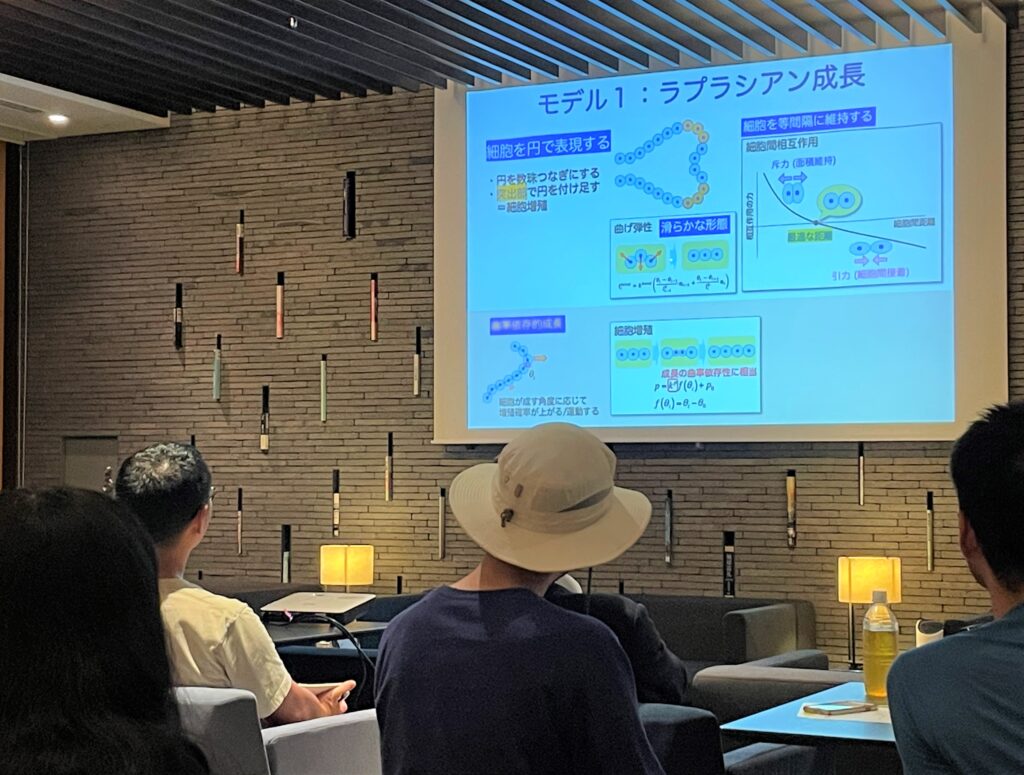

【モデル1】ラプラシアン成長モデル

先の実験結果を受け、先生は曲率依存的な成長をする数理モデルを作成しました。その結果、曲率依存性が高いと大きく長い分岐が作られ、曲率依存性が低いと小さく短い分岐が作られることがわかりました。

ここまで、実験結果とラプラシアン成長モデルを使うことで、気管支の長さを変える仕組みについては説明できました。

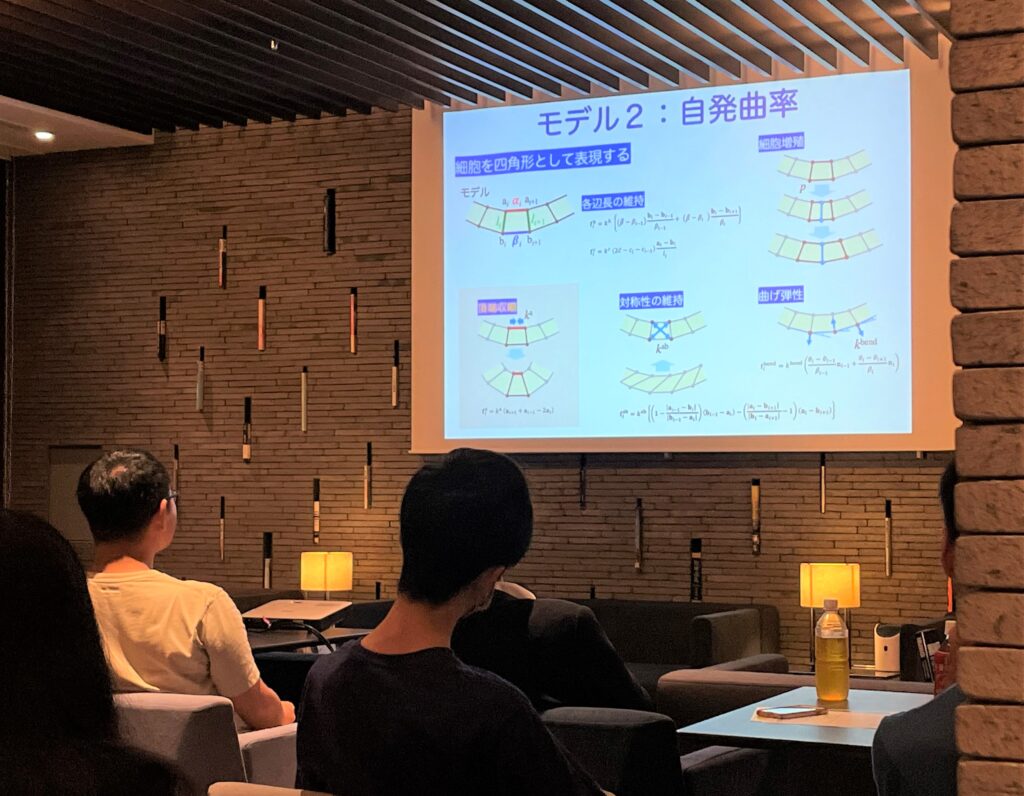

【モデル2】自発曲率モデル

次に太さを調節するメカニズムについて考えていきました。肺の上皮細胞は自ら収縮して形を変えているという実験結果があります。肺上皮が自ら曲がる力を発揮するならば、分岐が形成されると考えられます。このことは自発曲率と呼ばれます。先生は頂端収縮によって自発曲率が高まるという数理モデルを作成しました。その結果、頂端収縮は分岐枝の太さを一定に揃えることを示すことができました。また、 分岐枝の太さのサイズを揃えることにより、細胞のサイズが変われば、分岐の枝の太さも変わることがわかりました。

【モデル3】統合モデル

最後にモデル1とモデル2を組み合わせて、曲率依存的成長と細胞形状を表現した数理モデルが紹介されました。このモデルを使って、この研究から得られた仮説をまとめました。

■成長の曲率依存性が、長さの階層性を作るのではないか。

■細胞形状の変化と頂端収縮が、太さの階層性を作るのではないか。

講演最後に、「気管支の構造は肺活量と関係性があるの?」「生物種によって差があるのか?」「木の枝との共通性はあるの?」などの質疑応答を受け、第一部が終了しました。 コンピューターシミュレーションで形状を再現し、モデルが動き出す様子はとても驚きでした。今後も先生の研究に期待したいです!

【第二部】

第二部の座談会では、第一部で伺った内容での疑問点や質問「今後、3次元でのコンピューターシミュレーションを考えているのか?」「肺の分かれ方について」「農学部時代のお話」「プログラミングのお話」「肺をテーマにした経緯」など話題が飛び交い、大変盛り上がりました。

座談会の様子 より近い距離で、コミュニケーションを楽しみました。

様々な質問が飛び交いました。 (左)社会連携推進室 教員 岸村顕広先生(中央)今回司会の工藤孔梨子先生(右)講師の今村寿子先生

次回の「サイエンスカフェ@ふくおか」のお知らせ

次回は、9月8日(金)19時よりBIZCOLIさんの交流ラウンジにて対面で開催されます!「砂漠の謎に迫る!~乾燥地の自然と人々~」と題し、九州大学学術研究都市推進機構(OPACK)の大槻先生にご講演いただきます。 詳細はこちらをご確認ください。皆様のご参加をお待ちしております。